ゲーミフィケーションとは

ゲームで使われるシステムをつかって

仕事をゲーム化するテクニックです

僕はゲーミフィケーションをつかうことによって

仕事がゲーム化しました

1年くらい前からゲーミフィケーションをやり始めましたが

これが効果抜群で、いまもお世話になっています

ちなみに、ゲーミフィケーション効果で副収入が月30万くらいまで上昇中です

・仕事や副業で成果を上げたい人

・仕事がつまらない人

・ゲーム感覚で仕事をしたい人

こんな方にオススメの内容となっています

この記事を読み終わるころには、あなたの仕事がゲーム化するでしょう!

※ゲーミフィケーションの詳しい過去記事はこちら

仕事をゲーム化:ゲーミフィケーションとは?本当に意味のあるテクニックを紹介

2014年のカーティン大学などのチームがゲーミフィケーションのテクニックを

「ゲーミフィケーションの13の基本要素」としてまとめてくれました

1.チュートリアル:説明書より即行動

2.スニペット、リマインダー:次の作業を明確にする

3.損失回避:失う恐怖で行動力UP

4.進展フィードバック:自分のレベル、ステータスを「見える化」

5.人生のテーマ設定

6.ストーリー

7.謎:謎解き要素

8.時間圧力:締め切り

9.希少性:仕事のレア度を設定

10.戦略性:ボス戦を想定

11.フロー:超集中状態に入る

12.影響:今の行動がどれだけ影響するか?

13.サンクコスト:どれだけコストをかけたか?

ゲーミフィケーションの13の基本要素です

この中から、実際に1年間実践してみて、

特に効果のあったテクニックをランキングで5つ紹介します。

5位 リマインダー:ステージとクエストを明確にする

※KINGDOM HEARTS III | SQUARE ENIX

※KINGDOM HEARTS III | SQUARE ENIX

リマインダーとは、次にやることが明確になっている状態です

ゲームでも、主人公が行くべきステージへ矢印がついてあったり

クエストの目標が書いてあったりしますよね

これを現実世界でやることによって

やるべきことをやっていくテクニックです

研究によれば

人間は、次に行くステージがわかってないとやる気が湧かないことがわかっています。

次にやるべきステージを決めるだけでも

迷うヒマが無いので生産性が上がります

【リマインダー具体的なテクニック:ビジュアルリマインダー】

ビジュアルリマインダーがオススメです

ビジュアルリマインダーとはモノとタスクを結びつける方法で

たとえば、、、

・コーヒーを飲んだら仕事を始める

・オフィス内の観葉植物をみたら、メール返信をする

といった具合に、○○をしたら○○するというルールをつくります

このルールはなんでもOKです

効果爆上がりのビジュアルリマインダー法: 空間=タスク

オススメの方法は空間とタスクを結びつけることです

たとえば、、、

・カフェに行く=仕事する

・書斎に入る=読書する

こんな感じに、場所でやることを決めておきます

人間は環境で左右される生き物ということは

科学的に証明されています

「この部屋ではこれをやる。それ以外はやらない。」

これをルール化しましょう

僕は部屋を2つに区切って

“仕事スペース”と“リラックススペース”分けています

4位 戦略性 仕事にストーリーをつける

戦略性とは目の前の仕事に意味をつけることで

モチベを上げるテクニックです

「自分がなぜそれをしているのか」

あなたはこれに即答できますか?

これが答えれない場合、ちょっと危ないかもです

脳は意味のないことでモチベを上げるということが非常に苦手です

みなさんも

「これやって、何の意味があるのかな、、?」

という作業をやったことがあると思いますが

その時にめちゃくちゃモチベが高い人は、おそらくいないでしょう

「これは、○○のためにやっている」

という感覚は必ず持つようにした方がいいです

僕の場合、「20代でFIRE(セミリタイア)するために

目の前の仕事をやっている」と考えながらタスクを片付けてます

まずは目標を立てて、その目標に関連しているかどうかを

考えることでモチベは上がります

逆に、目標と関連していなかったら

思い切ってやめてみるというのも手段だと思います

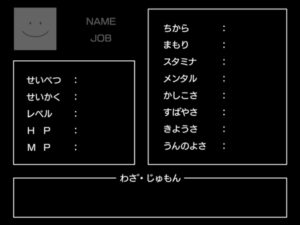

3位 進展フィードバック:自分のレベル、ステータスを「見える化」する

進展フィードバックとは、ステータスや仕事がどこまで進んでいるかを

「見える化」することでモチベを上げるテクニックです

ゲームでもほぼすべてのゲームに「レベル」や「経験値」がありますよね

自分のステータスやポジションがどこまで進んでいるのかを知ることは

モチベアップにもつながるし、改善にもつながります

僕の場合はブログのアクセス数が「見える化」されています

アクセスが集まったらかなりモチベアップにつながっています

とはいえ、ブログやYouTubeをやっていない人は

ステータスやレベルが見えづらいですよね

【簡単に自分のレベルを「見える化」する2つの方法】

継続日数を記録する

自分がどれだけ「継続できたか」を数える方法です

ポイントは「継続日数」という部分です

よくある間違いとして、結果や効果にフォーカスしてしまう人がいます

これは実は危険です

理由は「失敗してしまったときに挫折しやすいから」です

たとえば、

☑「3か月で5キロ痩せる」

という目標を立てたとしましょう

もし、5キロ痩せなかった場合どうなるでしょうか?

おそらく、すでに3キロ痩せてたとしても

ダイエットをやめてリバウンドするでしょう

☑こんな感じで目標を“結果だけ”にしてしまうと挫折しやすいです。

逆に「継続日数」にすればどうでしょうか?

「食事制限を続ける」

という目標なら1週間食事制限したあとに1日食べても

食事制限を1週間続けたという事実は変わりません

こんな感じで「やったこと」を記録することで

モチベは続きやすくなります

僕は「新しい習慣を1ヶ月続けたら自分にご褒美をあげる」

というルールでモチベを保っています

2位 損失回避:失う恐怖で行動力UP

損失回避とは「何かを失うと考えると2倍も行動力が上がる」という

プロスペクト理論というのを利用したテクニックです

1.この仕事をやれば100万円もらえる

2.この仕事をやらなければ100万円没収される

この2つの質問を出されたとき

人間は2番の方がより多くの痛みを感じるんだそうです

ゲーミフィケーションではこの損失回避を使うことで

行動力アップをブーストします

【具体的なテクニック:取り上げインセンティブ】

損失回避の具体的なテクニックは「取り上げインセンティブ」です

目標を達成したらご褒美をもらうのが普通ですが

ここでは、あえて先にご褒美をもらい、できなかったら没収される

というものです

たとえば、

目標: 「読書を毎日30分1ヶ月続ける」

ご褒美: 「PS5」

この場合、先にPS5を買って

目標が達成できなかったら即リサイクルに回すという感じです

☑人間は失うことを考えることで行動力が上がる

この法則をうまく利用した小技ですね

この方法は新しい習慣をつけたいときによく使っています

これのおかげで筋トレと読書を習慣化できました

1位 時間圧力:締め切りをつくる

1番効果があったのは締め切り設定です

やはり、締め切りがあった方が生産性は上がります

昔からよく言われているテクニックですが

こういった使い込まれたテクニックが一番効果がありますね(笑)

【失敗しない締め切りの仕方】

1.タイムアタック

自分のタスクを記録して、それを超えるように作業します。

記録更新を狙うことで、集中状態を続くといった感じですね

新記録を狙うために集中できるので

ダラダラやることがなくなりました

記録更新でご褒美を用意しておくのもOKですね

2.デッドライン

デッドラインとは制限時間をつけることで

いわゆる「締め切り」はこっちの意味で使われることが多いですね

あえて、自分で締め切りをつくることで

やる気がアップするのが狙いです

個人的には

デッドライン×取り上げインセンティブ

これが最強のモチベアップ法ですね

頑張れば記録更新できる時間をデッドラインにして

先にご褒美を買うという合わせ技が一番生産性が高い気がします

3.25分集中×5分休憩:ポモドーロテクニックで短時間締め切り設定で集中力が1日続く

ポモドーロテクニックとは25分集中×5分休憩といった

集中と短時間の休憩を交互に行うことで永遠に集中し続けるテクニックです

25分という短時間の締め切り設定をすることで

めちゃくちゃ集中できます

また、5分休憩を少しずつ挟むので集中力も切れません

ポモドーロテクニックと時間圧力でマジで1日中集中し続けれます

とりあえず、全社会人にやってほしいほどオススメです(笑)

まとめ:ゲーミフィケーションで人生がゲーム化する。自分で仕事の意味を見つけよう

ゲーミフィケーションをやることのメリットは生産性を上げるだけではないです

・人生がゲーム化する

・努力グセがつく

・ストレスが減る

特に「人生がゲーム化」するというのは

マジで大きいメリットだと思っていて

人生がゲーム化=人の目が気にならなくなる

このマインドが手に入ります

これがどういうことかというと

「まあ、ゲームだからいっか!」

こんな感じにメンタルが鬼強くなれるんです

たとえば、何か新しいことを始めるときでも

「ゲーム感覚」だからすぐ行動に移せるし

失敗しても「ゲーム」なので、ストレスもあんま感じないです

良い意味で他人事のように行動できるようになるのが

ゲーミフィケーションの1番いいところかもしれません

イメージ的には

「自分というキャラクターを操作している感覚」ですね

僕はゲーミフィケーションで人生がゲーム化したので

今日もゲーム感覚で働いてます!

という感じで今回は終わりです

ほかのゲーミフィケーションテクニックを知りたい人は

こちらからどうぞ~!

では!